Um fair zu sein: „Omama“ ist, im Ganzen, doch unterhaltsam. Was auch immer sich sonst über den knapp vierhundert Seiten langen Roman sagen lässt – dass er nicht unterhalten würde, kann keiner behaupten. Es ist dies auf die Kombination von zwei stilistischen Eigenheiten zurückzuführen, derer sich Lisa Eckhart massiert bedient – erstens einen Grundgestus, der Vokabular, Grammatik und Rhythmus ländlich-österreichischer Umgangssprache punktgenau abbildet, und zweitens, „darübergelegt“ und in scharfem Kontrast zum dialektalen Fließen, einen Drang zur je gesuchtesten, entlegensten Formulierung: jeder Absatz eine Pointe. An dieser Kombination ist vor allem bemerkenswert, dass Eckhart sie tatsächlich durchhält, und wie klar ihr Gespür für den je bestgeeigneten Registerwechsel ist. Hinzu kommt die wirkungsvoll durchdachte Gliederung der einzelnen Kapitel, die zugleich wie spontan mäanderndes Geplapper wirken und doch ganz ökonomisch je um ein Thema herum oder auf einen Lacher hin angelegt/montiert sind.

Der komischen Fallhöhe zwischen gewählter Formulierung im Einzelnen und dialektaler Sprache im Allgemeinen entspricht der Inhalt: Die Erzählerin berichtet titelgemäß vom Leben ihrer „Omama“ in Vignetten – eine Kriegskindheit und Nachkriegsjugend auf dem Dorf, in Konkurrenz zur bevorzugten, hübscheren Schwester; (beinahe Zwangs-)Heirat in die Wirtsfamilie eines anderen Dorfs; „Karriere“ beim Direktverkauf irgendwelcher Quacksalberwässerchen auf Messen, dann als „Mastermind“ einer mehrjährigen Salamischmuggel-Operation über die ungarische Grenze; mit der Erzählerin im ungarischen Thermalbad; mit der Erzählerin auf Kreuzfahrt; beim Begräbnis der verstorbenen Freundin Gitti – alles extra nicht glamourös, mit Mut zum heiteren Grind, unter steter Betonung der Unfähigkeit dieser Figuren zur Reflexion und Veränderung ihrer Verhältnisse. Zusätzlich eingebettet sind diese Vignetten in eine pseudosoziologisch kabarettistische Typenschau des ländlichen Raums in Österreich.

Alles dies ist lustig. Man muß – Ausweis der unleugbaren Qualität der Prosa dieser Autorin – sogar gelegentlich lachen, wenn man, was Eckhart da tut, insgesamt durchschaubar und ungustiös findet und das Buch nur unter dem Zwang liest, es zu rezensieren.

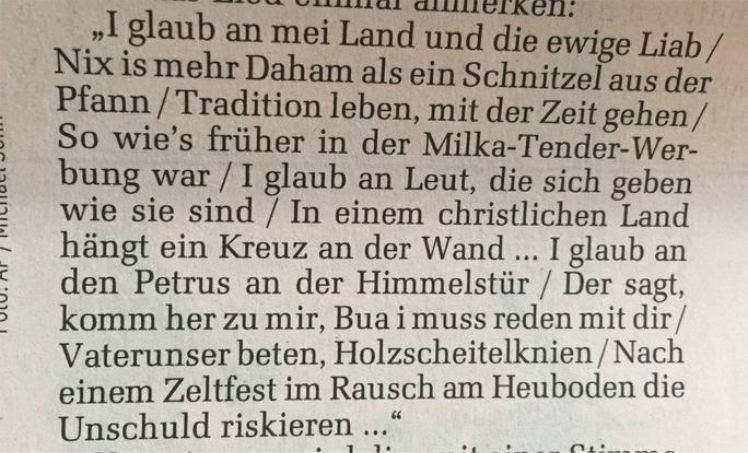

Denn Eckharts Humor funktioniert hauptsächlich über das Treten nach unten; über die Kontrastierung der erwähnten gewählten, reflektierten Formulierung, zu der die Erzählerin fähig ist, mit den hilf- und geistlosen, unreflektierten Daseinsäusserungen der kabarettistisch überzeichneten Gruselfiguren, auf die sie unseren Blick lenkt. An keiner Stelle – wirklich: an keiner einzigen Stelle – wird diese reflektierte Sprache vom bloßen „Kontrastmittel“ zum Medium der Kritik an den ausgestellten Verhältnissen. Schlimmer: wenn Eckharts Erzählerin ihren Figuren gegenüber auch nichts als Verachtung übrig zu haben scheint, so kehrt sie doch wieder und wieder zu dem Gedanken zurück, dass die depravierten Verhältnisse, die diese Figuren hervorbrachten, doch sicherlich viel besser – viel stabiler – waren und wären als jene, die aus den Versuchen resultieren mussten und müssten, irgendetwas gesellschaftlich zu verbessern.

Dass diese erzdoofe Trope plausibel erscheinen kann, ist ein Artefakt der zahlreichen kabarettistischen, vereinnahmenden Verkürzungen, die die Erzählerin aufbietet, um irgendeinen Sachverhalt für die (noch unsichtbare, aber hinter der nächsten Ecke lauernde) Pointe passend zu machen: „Wir“ stimmen beim Lesen selbstverständlich zu, dass „Weiber“ (wie es in „Omama“ nämlich kaum Frauen gibt, sondern stets „Weiber“) so und so sind, und Männer so und so, und deshalb etc. pp. und hahi haha und schaut euch die dummen Weiber an! … Dass „wir“ an jener Stelle aber lesend zustimmen, ist halt bloß der Notwendigkeit zur Identifikation geschuldet, nicht der Richtigkeit des Gelesenen – wir könnten, statt der Erzählerin zu folgen, bloß das Buch weglegen.

Eine optische Täuschung also, die uns den Effekt einer Lesekonvention, angewandt auf eine lustig-arrogante Erzählerinnenstimme, als die Erkenntnis erscheinen lässt, früher wäre alles besser gewesen, gerade WEIL es den weniger hübschen, klugen, talentierten Individuen schlechter gegangen sei … Wir kennen diese Selbe Täuschung von Houellebecq … den von Eckhart unterscheidet, dass er einerseits viel, viel weniger unterhaltsam zu lesen ist, weil er andererseits mit seinen Romanen irgendeinen Anspruch hat außer dem, uns möglichst reibungslos zu bespaßen.

„Omama“ ist so lustig wie unerfreulich, weil es sich entweder um die Einladung an „Gewinner“ handelt, über „Verlierer“ zu lachen, aufs Olympischste zu lachen (die „eigentliche Handlung“, betreffend die Beziehung zwischen der Erzählerin und ihrer Omama, ist davon natürlich ausgenommen, bildet aber wirklich nur den notwendigen roten Faden für Eckharts „Gag-Feuerwerk“) oder um eine ernstgemeinte literarische Intervention, die hinter die Errungenschaften der Moderne zurückwill. Beides hinterlässt einen Nachgeschmack, der eher soso lala ist.

War sonst noch was? – Ach ja: der Skandal mit dem kuratorischen Missgeschick: Autorin ein-, öffentlich aus- und dann verschämt wieder einladen; dann doch nicht; erst wegen „Drohungen“ angeblicher Linksradikaler, dann waren’s nur Bedenken von Nachbarn usw. Das geht einerseits alles gar nicht. Es hätte der Autorin andererseits nichts Besseres passieren können: Die Schaufenster der Buchhandlungen sind voll mit Eckharts Buch; nicht dagegen auch mit den Büchern jener andere Autor*innen, die zu dem skandalumwitterten Wettbewerb eingeladen waren. Ohne zu googeln, weiss ich jetzt nicht mal, wer das gewesen wäre. Oder den Namen des Wettbewerbs.

Dann auch noch: Diese Feuilleton- und Facebook-Diskussionen darüber, dass man in der Textrezeption – von Kabarett ebenso wie von Romanen – einen Unterschied zwischen Autor und Erzählerstimme machen müsse; die Interpretation einer Aussage im Text als unmittelbare Autorenintention natürlich Quatsch sei. Eh. Behauptet halt auch niemand. (Auch wäre dieser Gesichtspunkt vermutlich deutlich weniger wichtig für die medialen Rezipient*innen, wenn der Autorin nicht schon wieder [eh nur] einer dieser Kalauer, bekannt aus ihren Kabarettprogrammen, mit „Juden“ und „Geld“ eingefallen wäre, und an anderer Stelle was ganz Lustiges über „deutschen Selbsthaß“) … Und es ist eben andererseits auch nicht so, als böte uns der Text von „Omama“ Gelegenheit, uns über die fiktionale Erzählerin in derselben Weise erhaben zu fühlen wie über die dörflichen Witzfiguren, über die sie spricht; und just die Verhaberung von uns mit ihr treibt den ganzen „Spaß“ wie ein Schwungrad voran …

…

Der Triumph übers Schöne wird vom Humor vollstreckt, der Schadenfreude über jede gelungene Versagung. Gelacht wird darüber, dass es nichts zu lachen gibt. Allemal begleitet Lachen, das versöhnte wie das schreckliche, den Augenblick, da eine Furcht vergeht. Es zeigt Befreiung an, sei es aus leiblicher Gefahr, sei es aus den Zwängen der Logik. Das versöhnte Lachen ertönt als Echo des Entronnenseins aus der Macht, das schlechte bewältigt die Furcht, indem es zu den Instanzen überläuft, die zu fürchten sind. Es ist das Echo der Macht als unentrinnbarer. (…) Das Lachen über etwas ist allemal das Verlachen, und das Leben, das da (…) durchbricht, ist in Wahrheit das einbrechende barbarische, die Selbstbehauptung, die beim geselligen Anlass ihre Befreiung vom Skrupel zu feiern wagt. Das Kollektiv der Lacher parodiert die Menschheit. (…) In solcher Harmonie bieten sie das Zerrbild der Solidarität. Das Teuflische des falschen Lachens liegt eben darin, dass es selbst das Beste, Versöhnung, zwingend parodiert.“

(Aus: Adorno/Horkheimer, „Dialektik der Aufklärung“)

zweitens: 20. 04., stefan schmitzer:

zweitens: 20. 04., stefan schmitzer: